Le parole sono pietre

Le parole sono pietre

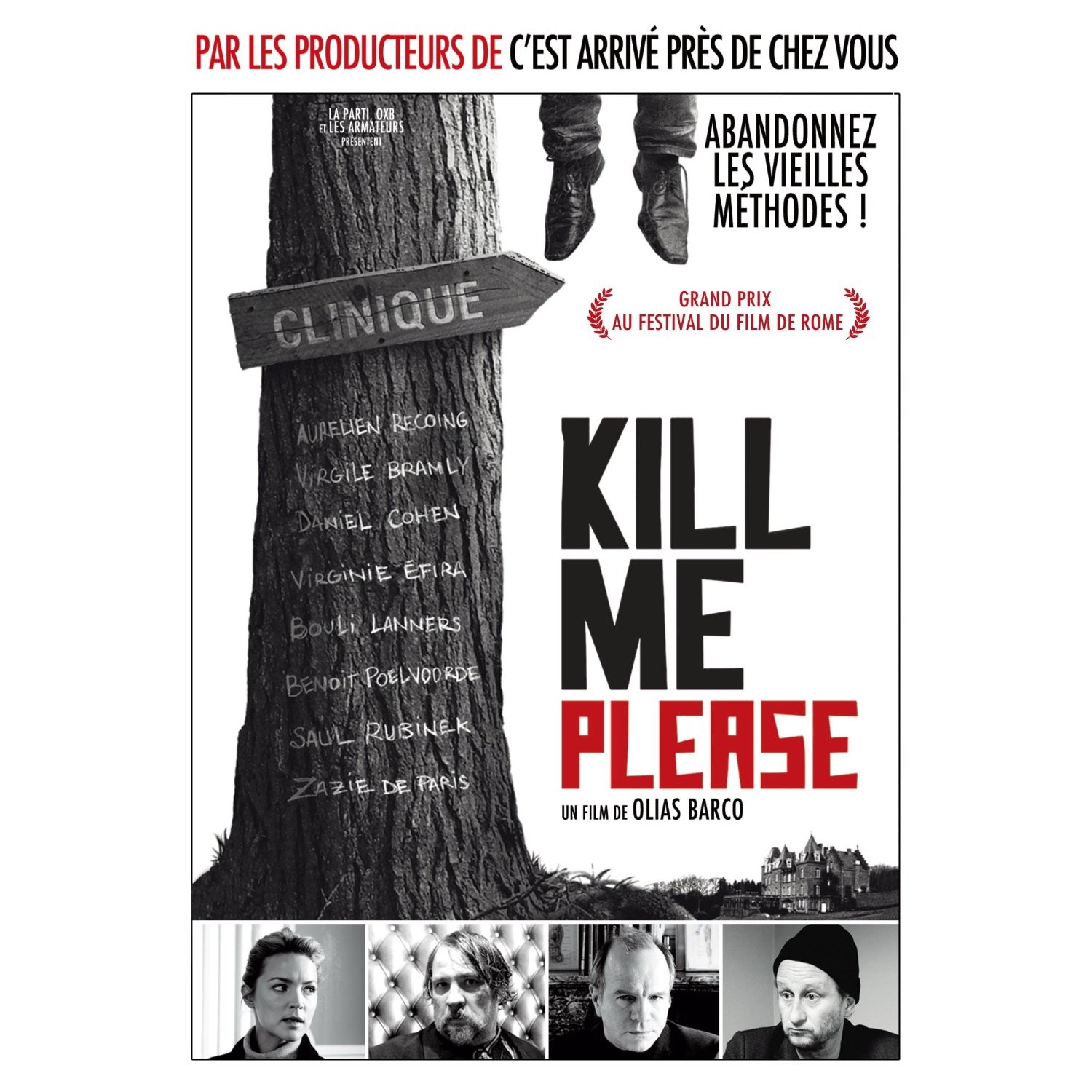

La vittoria del misconosciuto Olias Barco al festival di Roma impone qualche riflessione. Si parla di vittoria, e non di successo, per “Kill me please”, perché le cose sono e vanno tenute distinte. Ché al pubblico (poco) plaudente e a tratti ridente che gli ha preferito In un mondo migliore della danese Susanne Bier, spetta l’ultima voce in sala.

Per ora è riduttivo cavarsela dicendo – come ha fatto il regista – che una giuria punk abbia premiato un film punk. O, per dirla diversamente, che lo sbrindellato festival romano – di cui si sente sempre meno il bisogno a ogni edizione – tenuto quest’anno all’insegna dell’oltretomba, abbia omaggiato la mortiferìa del nostro, alla seconda prova dopo il non esaltante Snowboarder, col primo dei tre fantasiosi premi della giuria. La storia, anzitutto.

In una clinica per malati terminali il dottor Kruger aiuta, col suo pool di infermieri, facoltosi malati terminali a lasciare questa valle di lacrime nel modo più dolce possibile, non senza averli soddisfatti del loro classico ultimo desiderio. Il dottore è un meticoloso professionista che tiene a sottolineare il suo amore per la vita: sarebbe più proprio dire che la sua clinica della buona morte è in realtà un centro di dissuasione al suicidio, un inno alla vita, ma da questo orecchio i suoi ospiti – un gruppone di bislacchi personaggi – non sembrano sentirci. La storia va avanti in un gagliardo viavai di gag dove il surreale regna sovrano, all’insegna di uno sperpero di citazioni che vanno da Bunuel all’immancabile Tarantino, fino alla sarabanda finale di morti ammazzati e astruserie varie. Il tutto condito da una fotografia che, valorizzata dal bianco e nero, rende l’opera ancora più elegante & straniante. Surrealismo puro, non certo in lode all’eutanasia.

Ora, che una siffatta geniale corbelleria senza capo né coda possa essere partorita dalla mente di un ex aspirante suicida – quale l’asciutto giovanotto francobelga ha dichiarato d’essere – rientra nel novero dei problemi individuali, al più dei malesseri sociali. Ma quando questa diventa un film premiato da una regia guidata dall’ottimo Sergio Castellitto e dalla direttrice Piera Detassis – a cui sono andati i sentiti ringraziamenti del nostro – l’affare supera il disagio personale e si colloca quale specchio deforme e deformante del malessere collettivo, dell’incapacità di questo nostro tempo di uscire dalla spirale di fascinazione della follia che lo pervade e trova in un almanacco dell’orrido una straordinaria lezione di cinema, come ha almanaccato la più parte dei critici e della stampa.

Così, a questo film va riconosciuto un ulteriore risultato: l’aver aggiunto un altro tassello nella storia del cinema sulla via dello sdoganamento di ogni bruttura, dallo stupro alla violenza fine a sé stessa, resa ridicola, dunque risibile e godibile. La pervicacia con la quale certa arte continua a sfettucciarsi il glande e svenarsi in platea in nome di una pseudo denuncia sociale e a mascheramento di un male interiore, fa tornare alla mente la trista faccenda dell’arte degenerata, con qualche nostalgia, si perdoni la bestemmia, per quei folli aguzzini. Lungi dal gridare allo scandalo, più mestamente fa invocare l’arrivo dei barbari, già entro le mura. Che tutto si spiani, si faccia tabula rasa dell’impero gaglioffo perché da un lungo medioevo si riaffacci una rinascenza di civiltà, un mondo dove la bellezza torni ad avere un senso senza il bisogno di celarsi nel nonsenso.

Recommended Posts

Primo giorno di scuola

11 set 2024

I tre schiaffi del papa

11 mar 2024

Barbablù (Lollo dixit)

10 apr 2021